目次

老後の住まいとして賃貸を検討しているものの、「老後は賃貸物件を借りにくい」という話を耳にし、不安を感じている方もいるでしょう。

高齢者が賃貸物件を探す際に直面しやすい課題として、孤独死への懸念や家賃支払い能力、連帯保証人の確保などが挙げられます。

この記事では、老後に賃貸住宅に住むメリットやデメリット、賃貸物件を借りやすくする方法、住み替えの際の注意点などについて解説します。

・老後に賃貸住宅に住むメリット・デメリットが分かる

・老後の住み替えで賃貸住宅を借りやすくする方法が分かる

・老後に住み替えするときの賃貸住宅で注意すべき点が分かる

老後に賃貸で暮らすメリット・デメリット

老後の住まいを、持ち家にするか、賃貸にするかで悩む方も多いでしょう。

賃貸での暮らしは、身軽さや初期費用の少なさがメリットですが、毎月の家賃や、高齢者向けの物件が少ないなどのデメリットがあります。

メリットとデメリットの両方を把握し、最適な住まいを選びましょう。

老後に賃貸で暮らす5つのメリット

老後の住居として賃貸住宅を選ぶ主なメリットは、以下の5つです。

- 状況に合わせて引越ししやすい

- 初期費用や住宅ローンの負担が小さい

- 住宅に対する税金がかからない

- 建物の修繕費用がかからない

- 空き家の負担が家族にかからない

賃貸物件の1つ目のメリットの一つは、そのときの状況に合わせて引越ししやすいことです。駅や病院の近くといった利便性の良いエリアに住み替えたり、近隣とのトラブルで悩むようなら引越しを考えたりできます。

2つ目のメリットは、家を購入する際に必要な頭金などの初期費用が少なく住宅ローンの返済負担もないことによる、経済的な負担の小ささです。

3つ目のメリットは、税負担を抑えられる点です。賃貸住宅では固定資産税や都市計画税も発生しません。

4つ目のメリットは、修繕費用の心配がないことです。仮に災害によって住居が損壊した場合は、貸主や管理会社が修繕に対応するため、自身で修繕費を支出する必要はありません。

5つ目のメリットは、家が空き家になって家族に負担をかける心配がないことです。持ち家の場合、自身が亡くなった後は空き家となり、相続人である家族に家屋の維持管理の手間や固定資産税・解体費用などの負担が発生することになります。賃貸なら、これらの負担をかけずに済みます。

このような理由から、賃貸物件は予想外の出費が少なく老後の資金管理がしやすいといえるでしょう。

老後に賃貸で暮らす6つのデメリット

賃貸住宅には多くのメリットがありますが、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。

- リフォームができない

- 契約や更新手続きができない場合がある

- 入居には敷金や礼金が発生する

- 住居を資産にはできない

- 住み続ける限り家賃が発生する

- 環境になじめない可能性がある

1つ目のデメリットはリフォームができない点です。賃貸物件は勝手に物件の形状を変えられないため、原則として貸主や管理会社の許可を得なければ、バリアフリー改修などのリフォームができません。介護が必要になった場合には、生活のしづらさが問題になるでしょう。

2つ目のデメリットは、年齢や収入などを理由に、賃貸契約や更新の手続きを断られるリスクがある点です。更新できないと、引っ越し先を決めなければなりませんが、新居を見つけるのも簡単なことではありません。

3つ目のデメリットとしては、入居時に敷金・礼金が発生する点が挙げられます。引っ越しを希望する場合には敷金・礼金を支払うことが一般的であるため、まとまった費用が必要です。

4つ目のデメリットは、長期間家賃を支払い住み続けても、賃貸住宅は自身の資産にはならない点です。この点は持ち家との特に大きな違いといえるでしょう。

5つ目のデメリットは、賃貸に住み続ける限り毎月家賃が発生する点です。公的年金の受給額によっては、家賃の支払いが生活費を圧迫する可能性があるため注意する必要があります。

6つ目のデメリットは、環境に馴染めない可能性がある点です。老後の生活を、住み慣れた土地を離れた場所にある賃貸物件で過ごす場合、新しい環境になじめず外出が億劫になってしまうこともあります。その結果、人と交流する機会が減り、孤独感を感じることもあるでしょう。

老後の賃貸物件は、費用面や利便性などの違いをよく確認し、ライフプランと照らし合わせて無理のないものを探すことが大切です。

老後に賃貸は借りられないって本当?

「老後は賃貸物件を借りられない」と耳にしたことがある方もいるでしょう。果たして本当に借りることは難しいのでしょうか。

老後に賃貸物件を借りるのが難しい理由と、借りやすくする方法を解説していきます。

老後に賃貸を借りるのが難しい理由

老後に賃貸物件を契約するのが難しいといわれる主な理由として、次の3点が挙げられます。

- 経済的な不安

- 孤独死や認知症へのリスク

- 連帯保証人が立てられない

いずれも、高齢者が物件を借りる際に起こり得るリスクです。それぞれ見ていきましょう。

経済的な不安

老後に賃貸物件を借りることが難しい理由の一つに、収入面での懸念があります。一般的に、老後の主な収入は公的年金となるケースが多いです。しかし、収入が公的年金の場合、「家賃の継続的な支払いが困難になるのではないか」と、貸主が不安を感じることが少なくありません。

厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険国民年金事業の概況」によると、公的年金受給額の平均は以下の通りです(※1)。

- 厚生年金:146,429円

- 国民年金:57,584円

また、総務省統計局の「令和5年住宅・土地統計調査結果」 によると、高齢者世帯の賃貸住宅における平均的な家賃は46,114円/月です(※2)。家賃のほかにも食費や水道・光熱費などもかかることから、公的年金の受給金額によっては家賃の支払いが困難になる可能性もあります。

公的年金で不足する場合でも貯蓄があれば問題ありませんが、十分な備えがなければ支払い能力がないとみなされ、賃貸契約は難しくなるでしょう。

こういった理由から、希望する物件を見つけたとしても、「安定した収入が期待できない」との理由で入居審査に通らない可能性があります。

孤独死や認知症へのリスク

高齢者が賃貸契約を結ぶ際には、孤独死や認知症の発症が懸念されることが多いです。貸主側は、孤独死による原状回復の費用負担や認知症による近隣住民へのトラブルのリスクなどを負う可能性があるためです。

そのため、緊急連絡先や見守り体制の確保といった対策を求められるほか、そもそも高齢者への貸し出し自体に消極的なケースも少なくありません。

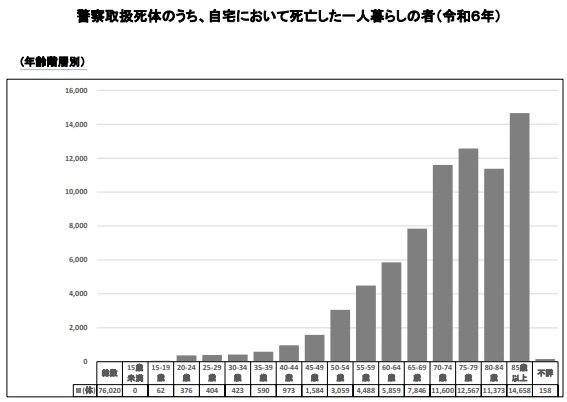

警視庁の発表によると、令和6年中に孤独死した人は7万6,020人で、そのうち76%にあたる5万8,044人が、65歳以上の高齢者であることが分かっています(※3)。

画像引用元:警視庁 警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者(令和6年)

孤独死が発生すると、貸主や管理業者は物件の原状回復に多額の費用がかかります。また、物件のイメージがダウンし、次の借り手が見つかりにくくなり、その間の家賃収入を得られない可能性も高まります。こうした経済的、精神的な負担を避けるために、高齢者への賃貸契約には二の足を踏む貸主や管理業者が多いです。

ほかにも、認知症による夜間の徘徊やテレビの音量など、近隣トラブルに発展する可能性も考えられます。判断能力の低下に伴い、火事や水回りの事故で損害が生じるケースがあることも、老後の賃貸契約が難しい理由として挙げられます。

連帯保証人が立てられない

賃貸契約をする際には保証人が必要になることが多いですが、高齢者は連帯保証人を確保しづらいため、賃貸契約の審査に通りにくい傾向があります。

連帯保証人は、家賃を滞納したときや物件に損害を与えたときの損害賠償を、借主が支払えない場合に代わりに支払う義務を負うものです。高齢になると親族が少なくなることもあり、その中でも安定した収入を得ていることが必要とされる連帯保証人になれる人は限られてきます。

保証会社の審査は、リスクが高い高齢者には厳しく行われる傾向があるため、連帯保証人が立てられず賃貸契約ができないケースがあります。

老後に賃貸を借りやすくする方法

老後に賃貸物件が借りにくくなるにはさまざまな理由がありますが、以下のような方法によって、借りやすくすることも可能です。

- 余裕資産があることを証明する

- 連帯保証人や緊急連絡先を準備する

各方法について、詳しく確認していきましょう。

余裕資産があることを証明する

十分な預貯金や資産を保有していることが証明できれば、賃貸契約を結べる可能性は高まります。「家賃を滞りなく支払う経済力がある」と判断されれば、貸主や管理会社の不安が払拭されやすくなるためです。

余裕資産があることを証明する書類として、以下のものが挙げられます。

- 預金通帳(コピー)

- 年金証書

- 公的年金以外の収入証明

保有資産や公的年金などの収入が分かれば、貸主や不動産会社は家賃を支払える年数を予測しやすいです。パートやアルバイトなどで収入を得ている場合は、収入証明(源泉徴収票や給与明細書など)を提出することで審査を有利に進められるでしょう。

連帯保証人や緊急連絡先を準備する

賃貸物件の契約の際に、連帯保証人や万が一の際の緊急連絡先を確保することも効果的です。

保有資産の証明をしても、貸主や管理会社の家賃滞納への懸念が払しょくされない場合は、家族に連帯保証人になってもらうよう頼むことをおすすめします。また、緊急連絡先を確保したり家族の近くにある物件を選んだりすると、孤独死や事故のリスクを軽減しやすいです。

連帯保証人や緊急連絡先を準備できると、貸主や管理会社に安心感を与えやすく、老後の賃貸契約のハードルを下げられるでしょう。

老後の賃貸物件の選び方

老後に賃貸物件を選ぶ際には、以下のポイントに気を付けると、より安心で快適な住まいを見つけられるでしょう。

- 生活に便利な立地

- 無理のない家賃

- 「近居」を意識

- ストレスのない間取り

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

生活に便利な立地

老後生活のクオリティを保つうえで、日常生活に必要な施設へのアクセスは重要なポイントのひとつです。移動の負担が少なければ外出の機会も増え、自立したアクティブな生活を送りやすくなります。

住み替えで賃貸住宅を探す際は、近隣や移動しやすい範囲に以下の施設があるかを確認するのがおすすめです。

- 医療機関

- スーパーやドラッグストア

- コンビニエンスストア

- 市区町村役所

- 金融機関

- 駅やバス停

老後は車の運転ができなくなる可能性も考慮し、立地選びは妥協せずに行うと良いでしょう。

無理のない家賃

老後の賃貸住宅を決める際は、手取り額(可処分所得)に見合った家賃設定が重要です。生活費を圧迫しないよう、毎月の家賃を無理なく支払い続けられる物件を選ぶことが、経済的な不安を感じずに老後生活を送るコツです。

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査結果」によると、高齢世帯の賃貸住宅における平均的な家賃は46,114円/月で、家賃0円を含まない賃貸住宅だけの場合は47,142円です(※2)。

一般的に、家賃は手取り収入の3割以内が適正とされています。例えば手取り額が15万円の場合、45,000円が適正な家賃と計算できます。しかし、公的年金受給額や保有資産は人それぞれ異なるため、自身の手取り収入に見合った家賃を設定しましょう。

賃貸物件を選ぶ際は、家族や保証人に迷惑をかけないよう、正確に可処分所得を計算し、毎月支払える範囲の家賃で探すことが重要です。

「近居」を意識

賃貸物件の場所を選ぶ際には、家族など頼れる人が近くにいるエリアにするのがおすすめです。先にも触れたように、高齢者が物件を契約するときは孤独死や事故のリスクが懸念されます。しかし、家族などが近くに住んでいれば、入居時の審査でプラスに働くことが期待できるためです。

自身にとっても、信頼できる家族などが近くにいると、急病や災害といった万が一のことが起きた場合の不安を軽減できるため、安心して暮らせるでしょう。

ストレスのない間取り

老後生活を快適に送るためには、ストレスの少ない間取りの賃貸物件を選ぶことが大切です。足腰に負担がかかったり、生活の動線が悪かったりすると、毎日の暮らしの中でストレスがかかりやすいです。

老後に賃貸住宅へ住み替える場合、以下のポイントに注意して間取りをチェックすることをおすすめします。

- 玄関から居室へ一直線の動線:転倒防止や車いすの使用

- 水回り:1箇所にまとめておくと家事がスムーズ

- トイレ:寝室の近くなら夜中の使用も安心

- リビング:日当たりの良さや西日の強さを確認する

- 収納スペース:収納量や間口の広いスペースが望ましい

また、転倒を予防するために、物件の安全性について入念な確認が必要です。例えば、手すりは設置されているか、段差が少ないバリアフリー設計になっているかなど、実際に内見してチェックすると良いでしょう。

老後の賃貸物件の選択肢

充実した老後を送るためには、自身のライフスタイルや健康状態、経済状況に合った住まいを見つけることが大切です。

賃貸物件での生活を検討している方は、通常の賃貸物件に加えて、以下のような物件も検討してみると良いでしょう。

- サービス付き高齢者向け賃貸住宅

- シニア向け賃貸住宅

- 高齢者向け優良賃貸住宅

各物件の詳細について紹介します。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅

サービス付き高齢者向け賃貸住宅は、バリアフリー設計で安否確認や生活相談サービスが整っており、高齢者が安心して生活できる住まいです。

入居時にかかる費用は、一般的に家賃2〜3ヵ月分程度なため、老人ホームに入居するよりも初期費用を軽減できます。

高齢者向けのサービスを受けつつ、自由度が高いため自宅で過ごすような感覚で住み続けられる賃貸住宅を選びたい方には、サービス付き高齢者向け賃貸住宅は向いているでしょう。

ただし、さまざまなサービスを受けられる分、一般的な賃貸物件よりも家賃が高くなる傾向があります。家賃を払い続けられるかどうか、入居前に十分検討する必要があるでしょう。

シニア向け賃貸住宅

60歳以上で介護を必要としない方は、シニア向け賃貸住宅を選ぶのもおすすめです。

シニア向け賃貸住宅は、高齢者が安心感をもって暮らせるよう考慮されたバリアフリー対応の賃貸物件です。自由度が高く、老後も自立した生活を送りやすいうえ、将来の介護に備えることも可能です。

施設内には、高齢者が安全に生活できることを考慮し、緊急通報設備を整えたり体調不良時に相談できる仕組みや介護サービスの外部連携などが構築されていたりします。さらに、物件によっては24時間365日体制で、看護師に電話で健康相談ができるなど、独自のサービスを設けているところもあります。

シニア向け賃貸住宅に入居できるのは、原則60歳以上です。敷金は家賃2〜3ヶ月分程度ですが、一般的な賃貸住宅より設備が整っている分、家賃は高くなる傾向にあります。

老後も自由かつ自立した老後を目指している方には、シニア向け賃貸住宅がおすすめです。

高齢者向け優良賃貸住宅

高齢者向け優良賃貸住宅は、バリアフリーに対応している高齢者が契約しやすい賃貸住宅です。「UR都市機構」「地方公共団体」「地方供給公社」があり、それぞれ以下のような特徴があります。

| 特徴 | |

|---|---|

| UR都市機構 | ・礼金や仲介手数料が不要で初期費用にゆとりができる ・更新手続きや費用がなく長く住める ・収入証明書が必要だが、保証人は不要 ・抽選はなく先着順で申し込める |

| 地方公共団体 | ・県営住宅や市区営住宅などがある ・収入に応じて家賃が決まる ・年齢条件がある ・審査や抽選がある |

| 地方供給公社 | ・仲介手数料や礼金が不要 ・機関保証会社の保証制度の利用で連帯保証人を立てなくて良い ・更新の手続きや更新手数料が発生しない ・収入基準を設けていない ・物件が見つかれば先着順で入居できる |

老後の賃貸物件は、家賃をはじめ立地や安全性、ストレスのない間取り・設備などを重視し、日常生活を快適に過ごせる環境かどうかで選ぶことが大切です。

老後の賃貸物件以外の選択肢

賃貸物件以外の住み替えを希望する場合は、買取再販マンションを購入する選択肢があります。買取再販マンションとは、不動産会社が中古マンションを買い取り、リフォームやリノベーションで付加価値を高めて再販されている物件のことです。

買取再販マンションには次のようなメリットがあります。

- リフォーム・リノベーション済みであり新築同様のきれいな内装・設備

- 即入居が可能

- 新築より費用が抑えられる

- 仲介手数料がかからないケースが多い

- 住宅ローン控除が新築と同様に13年間適用される

- 業者が契約不適合責任*を負う

※契約不適合責任とは、引き渡された住宅などが、契約で約束された品質・性能・数量を満たしていなかった場合に、売主が負う責任のこと(※4)

ただし、以下の点に注意が必要です。

- 業者によってリフォームやリノベーションの品質が異なる

- 配管設備などの目に見えない部分の不具合が不明瞭

- 割高物件の可能性がある

リフォーム済みの物件で快適に暮らしたい方には、買取再販マンションも老後の選択肢の一つとなるでしょう。

まとめ

老後に賃貸住宅を選ぶメリットとして、引っ越しが柔軟にできることや初期費用を抑えられることなどがあります。一方、収入や年齢により契約のハードルが高くなることや、保証人の確保が必要になるなど、注意点も多くあります。

物件を選ぶ際には、公的年金や貯蓄で家賃を継続して支払えるか、将来的な介護への備えまでできているかなど、経済・生活の両面から慎重に検討しましょう。また、立地や間取り、安全性、家族との距離などを考慮することも大切です。

老後に賃貸住宅で安心かつ快適な暮らしをするために、現在の持ち家を売却して得た資金を賃貸の家賃や生活費に充てるという選択肢も手段の一つです。

東京ガスでは、最短即日で査定が可能なマンション買取サービスを実施しています。最短7日でマンションの売却が可能で、現金化までは最短1週間と大変スピーディです。

不用品の処分が不要で、手間なく安心な住み替えを検討している方は、ぜひ一度無料査定をお試しください。

>>東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県のマンション売却は東京ガスグループのマンション買取サービス

また、東京ガスリノベーションでは、設備や内装をリノベーションした買取再販マンションを取り扱っています。

キッチンや浴室などの水回りやフローリングなどが一新されているため、新築に近い快適さを備えながら比較的リーズナブルな価格で購入できるのが魅力です。

老後の快適な暮らしを見据えた住まい選びに、ぜひ一度東京ガスリノベーションのリノベ済みマンションをご覧ください。

(※1)引用元:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和6年 12 月 厚生労働省年金局

(※2)引用元:政府統計の窓口e-Stat 住宅・土地統計調査 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 全国・都道府県・市区町村|高齢世帯の型(3区分)、住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1か月当たり家賃(借家に居住する高齢者主世帯)(75歳以上の高齢者世帯―特掲)-全国

(※3)引用元:警視庁 警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者(令和6年)

(※4)引用元:誌上法学講座 これだけは抑えておきたい改正民法(債権法)

お金

お金