目次

高齢者は入院や施設入所の際に身元保証人を求められるケースが多く、身寄りがないと契約や手続きなどができず困ることがあります。また、判断能力が低下した後の契約や財産管理も、身寄りがないと支援を受けられないため、不安を感じる高齢者は少なくありません。さらに、死後の葬儀や遺品整理を誰にも託せないという悩みもあるでしょう。

ここでは、身寄りがない高齢者が直面しやすいリスクと、その備え方を目的別に整理し、安心して暮らすための具体的な対処法をわかりやすく解説します。

・身寄りがない高齢者が抱えるリスク

・身寄りがない場合の対処法

・身寄りがない場合の相談先

「身寄りがない」とはどういう状態?

一般的に「身寄りがない」とは、親族がいない、または親族がいても頼れない状態にあることをいいます。

「身寄り」とは、法律上の定義があるわけではありませんが、通常は「親族」や「縁者」を意味する言葉です。したがって「身寄りがない」とは、一般的には親族や縁者がいない状態を指します。

また、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」では、親族がいる場合であっても「家族や親類へ連絡がつかない状況にある人」や「家族の支援が得られない人」は、身寄りがない人と同様に支援が必要だとしています。つまり、親族がいても、頼れない・支援が得られない場合は「身寄りがない状態」に該当するといえます。

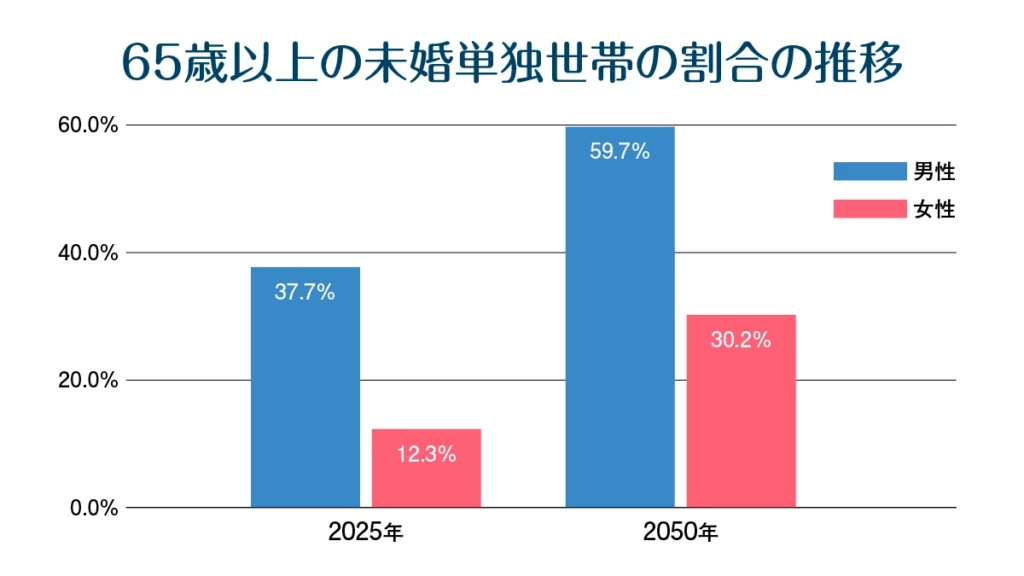

国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(R6(2024)年推計)」によると、身寄りがない高齢者は増加傾向にあります。2050年における65歳以上の単身世帯のうち未婚者の割合は、男性が59.7%、女性が30.2%に達する見込みです。子どもや兄弟姉妹に頼れない人がふえることで、今後「身寄りがない」とされる高齢者は一層増えるでしょう。

参照元:日本世帯数の将来推計(全国推計)(令和6(2024)年推計)|国立社会保障・人口問題研究所

身寄りがない高齢者が抱えるリスクとは?

身寄りがない高齢者に起こり得る主なリスクとしては、以下が挙げられます。

- 入院や介護施設への入所が困難になる

- 判断力の低下により生活に支障をきたす

- 社会的なつながりをもつことができない

- 死後の対応を任せることができない

入院や介護施設への入所が困難になる

身寄りがない高齢者は、医療や介護の現場で必要とされる手続きを代行する身元保証人がいないため、入院や入所を断られるケースが少なくありません。

実際に、身元保証人が用意できない場合、施設側は以下のような対応を取っています。

| 対応方法 | 割合(%) | ||

| 全体 | 病院 | 施設 | |

| 個別に対応 | 60.3 | 77.1 | 50.3 |

| 入院や入所を断る | 15.1 | 5.9 | 20.6 |

| 身元保証会社を紹介する | 6.3 | 6.8 | 6.0 |

| 身寄りがないまま入院・入所させる | 2.9 | 4.9 | 1.7 |

| 保証金を預かって入院・入所させる | 0.6 | 1.7 | - |

| 成年後見制度の利用を促す | 9.3 | 1.5 | 13.9 |

| その他 | 7.9 | 6.6 | 8.7 |

参照元:高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)結果報告書|総務省

身寄りがない高齢者が入院や施設への入所を断られる割合は15.1%です。身寄りがなくても入院・入所できるケースが2.9%であるため、入院や入所を断られる割合の方が5倍以上も高いことになります(※1)。

身寄りがない高齢者が、希望する医療施設や介護施設へ入所するためには、身元保証会社や成年後見制度を利用するか、個別の交渉が必要なケースが多いです。

判断力の低下により生活に支障をきたす

身寄りがない高齢者は、認知症などで判断能力が低下した際、生活に以下のような支障をきたす恐れがあります。

- 契約や手続きが困難になる

- お金の管理が困難になる

契約や手続きが困難になる

判断能力が低下した身寄りがない高齢者は、入院や施設への入所だけでなく、賃貸住宅の手続きや契約においても悪影響が出る可能性があります。民法3条の2で以下のように定められているためです(※2)。

つまり、判断能力が十分でない状態での契約は法的な効力がないため、そもそも契約を結べなかったり、後に無効になったりすることがあるということです。

特に賃貸契約を結ぶ際には、不動産会社が家賃の滞納や近隣住民とのトラブルなどを懸念するため、身元保証人を求めるケースが多いです。

お金の管理が困難になる

身寄りがない高齢者にとって、金銭管理は大きな課題です。判断能力が低下すると、請求書の支払いを忘れてしまったり、年金を一度に使い切ってしまったりするなど、日常の収支管理がうまくできなくなるケースがあります。

身近に相談できる人がいないため、高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法に巻き込まれるリスクも高いです。

社会的なつながりをもつことができない

身寄りがない高齢者にとって、社会的なつながりの欠如は深刻な問題です。社会的なつながりがないと、孤独感だけではなく、健康や生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、身寄りがないと体調の変化に気づいてくれる人がいないため、孤独死のリスクが高まります。近所付き合いや地域での交流が減少している現代では、身寄りがない高齢者が自宅で孤立したまま死亡するケースが増加傾向です。

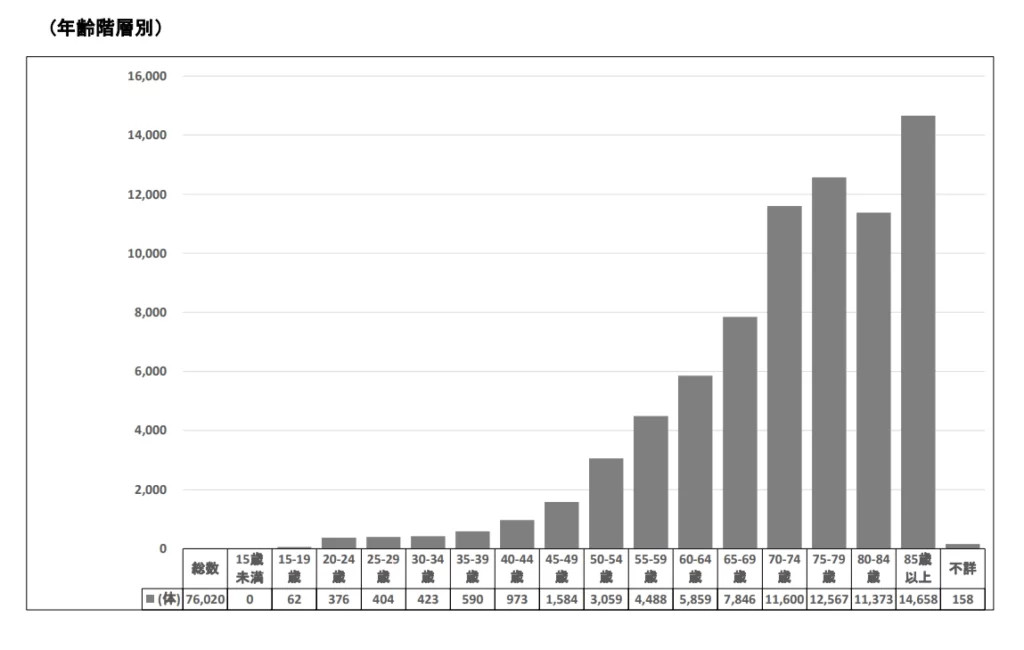

また、警視庁の「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者(令和6年)」によると、令和6年度の孤独死者数は76,020人でした。このうち、約76%の58,044人が65歳以上です。

少子高齢化が加速する日本では、身寄りがない高齢者が孤立し、誰にも看取られずに亡くなるリスクがさらに高まると考えられるでしょう。

死後の対応を任せることができない

身寄りがない高齢者にとって大きなリスクとなるのが、死後の手続きや葬儀を任せられる人がいないことです。

亡くなった後には葬儀や納骨、遺品整理、相続といったさまざまな手続きが発生しますが、身寄りがいない場合は、これらの担い手が存在しません。そのため、一般的には行政が最低限の形式で葬儀や納骨を行います。遺骨は、引き取り手がいない場合「無縁墓」と呼ばれる共同墓地に合葬されることが多いです。

遺品や財産が整理されずに放置されてしまうこともあり、最終的には国庫に帰属する可能性が高いです。このように、亡くなった後の尊厳が保たれなかったり、遺産の整理が不十分に終わったりするリスクがあります。

【目的別】身寄りがない場合の対処法

身寄りがない高齢者のリスクは、適切に対策することで減らせます。下表は、備えたい内容ごとの対策をまとめたものです。

| 備えたい内容 | 対策 |

|---|---|

| 総合的に備えたい (入院・施設入居、判断能力の低下、日常生活への影響、死後の手続き) |

身元保証サービスを活用 |

| 施設入居に備えたい | 高齢者向け施設へ入所 |

| 判断能力の低下に備えたい | 任意後見制度を利用 財産管理委任契約を結ぶ |

| 日常生活への影響に備えたい | 見守りサービスを利用 日常生活自立支援事業を活用 |

| 死後の手続きに備えたい | 死後事務委任契約を結ぶ 遺言書を作成 尊厳死宣言書を作成 |

制度やサービスによって活用する目的が異なるため、適切な方法を選べるよう1つずつ確認していきましょう。

総合的に備えたい

身寄りがない高齢者が、入院・施設入居や財産管理、死後の手続きまでを一括で備えたい場合は、「身元保証サービス」の利用がおすすめです。

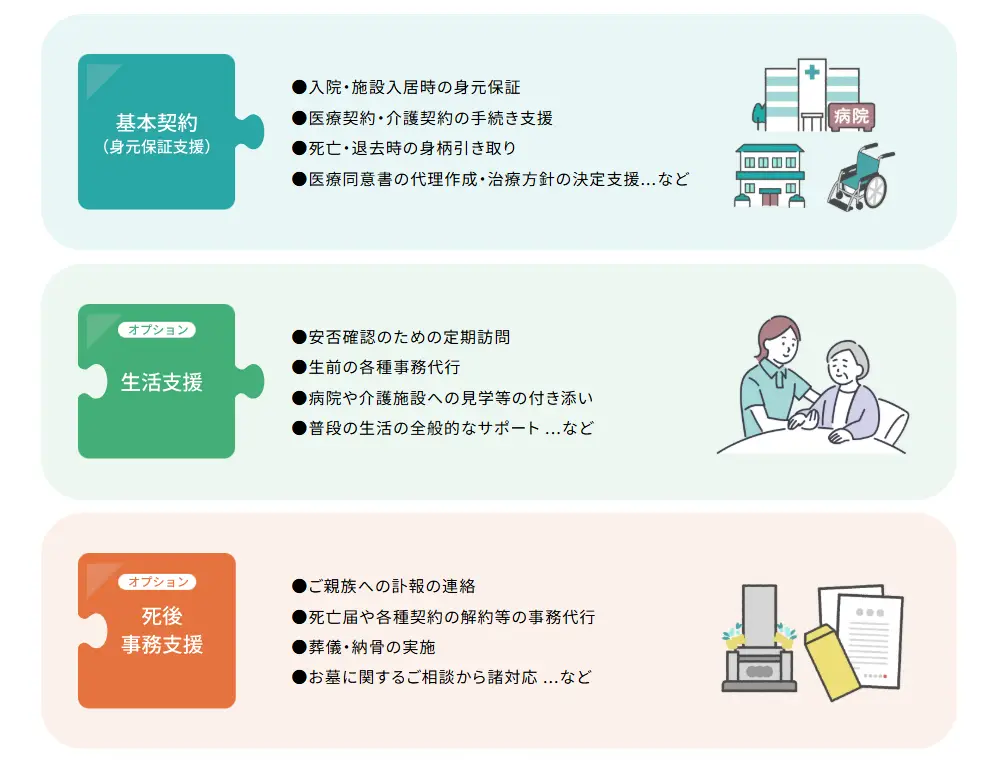

身元保証サービスを利用すると、入院や施設への入所の際に必要とされる、身元保証にも対応してもらえます。なかには、日常生活のサポートや緊急時の対応、死後の手続きなど、さまざまなサービスを提供している会社もあります。

身元保証サービスを利用するメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・確実に身元保証をしてもらえる ・親戚や知人に頼まずに済む ・日常生活から入院・施設入所、死後の手続きまで一括してサポートしてもらえる |

・利用するために費用がかかる |

身元保証サービスを決める際は、費用やサービス内容を比較検討することが大切です。運営母体や実績、利用者の声などを参考に、信頼できる保証会社かどうかも確認しましょう。

施設入居に備えたい

身寄りがない高齢者が安心して暮らせる場所として、サービス付き高齢者住宅や介護付有料老人ホームなどの高齢者向け住宅があります。

サービス付き高齢者住宅は、バリアフリーで高齢者が住みやすい環境を整えており、安否確認や生活上の相談などが可能です。自由度の高い生活ができることや、外部の介護サービスも自由に選択できることなどがメリットです。ただし、費用が高額になりやすいことや、介護度が重くなると退去を求められることがあるなどのデメリットもあります。

一方、介護付有料老人ホームは、生活全般のサポートを受けることが可能です。専門家による介護が受けられるほか、要介護状態であっても入居できるなどのメリットがあります。ただし、生活の自由度が低いことや、外部の介護サービスを利用できないことなどはデメリットと言えるでしょう。

判断能力の低下に備えたい

認知症などによる判断能力の低下に備えたいときは、以下の2つの方法で対処可能です。

- 任意後見制度を利用する

- 財産管理委任契約を結ぶ

これらの制度は、生活や財産に関する手続きを代理人に任せる点は共通していますが、効力発生時期や公正証書、監督人の有無などに違いがあります。

| 財産管理委任契約 | 任意後見制度 | |

|---|---|---|

| 効力が発生する時期 | 契約締結時以降 | 判断能力の低下以降 |

| 公正証書 | 原則として不要 | 必要 |

| 監督人 | とくになし | 家庭裁判所 |

身寄りがない高齢者は、認知能力が低下すると、自分自身で決定し手続きを取ることが難しくなります。認知症になった後の生活に備えるためには、自分の代わりに決定してくれる人を選定しておきましょう。

任意後見制度を利用する

判断力が衰える前に任意後見人を選んでおけば、以下のようなさまざまな手続きを依頼できます。

- 介護サービスや施設へ入所する際の契約

- 生活費・公共料金の支払い

- 不動産の管理など生活や財産に関する手続き

任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人となる人や委任する事務内容を公正証書で定めておき、本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見人が本人に代わり委任された事務を行う制度です。

身寄りがない場合、任意後見人は友人や知人のほか、弁護士や社会福祉士など専門家から選ぶことが多いです。決められない場合は、家庭裁判所に選定してもらうことも可能です。

財産管理委任契約を結ぶ

任意後見制度よりも柔軟な対応ができる委託契約として「財産管理委任契約」があります。財産管理委任契約とは、民法上の委任契約に基づいて、自身の財産管理や療養看護に関し、自ら選んだ代理人に任せる契約のことです。

財産管理委任契約であれば、身寄りがなくても弁護士や司法書士、行政書士など専門家への依頼が可能です。

日常生活への影響に備えたい

日常生活全般に備えたい場合は、次の2つの方法があります。

- 見守りサービスを利用する

- 日常生活自立支援事業を活用する

見守りサービスを利用する

「見守り」サービスとは、家族の代わりに高齢者の生活を見守り、緊急時でも迅速に対応してくれるサービスです。主に以下のような種類があります。

- 訪問型:定期訪問で直接安否確認を行う

- センサー型:家電やセンサーで見守る

- カメラ型:設置したカメラを通じて遠隔地から状況確認を行う

- 配食型:食事を届けると同時に安否確認を行う

- 緊急時通報型:通報ボタンが押されると自宅に駆けつけて対応する

それぞれにメリットとデメリットがあるため、生活スタイルや予算に合わせて選ぶことが大切です。とくに身寄りがない場合、倒れたときの早期発見や孤独死防止につながる「緊急対応の有無」を重視して検討すると安心でしょう。

日常生活自立支援事業を活用する

身寄りがない高齢者が日常生活で困難を抱えた際の公的な支援として、「日常生活自立支援事業」があります。社会福祉協議会が主体となり、判断能力が不十分な方が自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助などを行うものです。

主な支援内容には以下のものがあります。

- 日常的な金銭管理

- 賃貸契約や行政の手続き

- 定期的な訪問

ただし、日常生活自立支援事業を利用するためには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。

- 判断能力が低下している

- 事業内容の理解ができると判断できることが認められる

契約内容を理解できなくなると利用できないため、日常生活自立支援事業を活用したい場合は、早めに社会福祉協議会へ相談しましょう。

死後の手続きに備えたい

亡くなった後の手続きに備えたい場合は、次の方法があります。

- 死後事務委任契約を結ぶ

- 遺言書を作成する

死後事務委任契約を結ぶ

「死後事務委任契約」とは、葬儀や遺品整理、死後の事務手続きなどを信頼できる人に委任する契約です。委任契約は生前に行い、自分の希望に応じて以下のような委任先から選ぶのが一般的です。

- 信頼できる友人や知人

- 弁護士

- 司法書士

- 行政書士

- 葬儀社

なお、死後事務委任契約では、生前に生じる手続きは委任契約の対象外です。委任者が死亡したときから、葬儀や遺品整理、残されたペットの引継ぎ先の手配などが委任されます。

また、財産管理は法定相続人の権利であり、死後事務委任契約を締結した人では手続きできないため注意してください。

遺言書を作成する

万が一に備えて遺言書を作成しておけば、死後の手続きが円滑に進みます。

身寄りがない高齢者が遺言書がない状態で亡くなった場合、財産は最終的に国庫に帰属されます。しかし、遺言書があれば、自分の希望通りに財産を託すことが可能です。たとえば、「遺贈」すれば、身寄りがない方でも特定の人に財産を引き継いでもらえます。

なお、遺言通りに財産を整理してくれるか不安な場合は、遺言執行者を指定すると、確実性をより高めることが可能です。

尊厳死宣言書を作成する

自身の最期を尊厳を保って迎えたい場合は、「尊厳死宣言書」を作成する方法があります。

尊厳死宣言書とは、回復の見込めない病の末期状態になった際に、過剰な延命措置を望まず、人間としての尊厳を保って最期を迎えたいことを宣言した文書のことです。

家族や親族がいる方が延命措置を希望しない場合は、意思表示できるうちに本人の希望を伝えておけますが、身寄りがない人は伝えておける相手がいません。尊厳死宣言書を作成しておけば、意思表示が困難になった場合でも本人の意思に沿った治療を受けることが可能です。

身寄りがない場合の相談先

身寄りがない方が自身の今後について相談したい場合、次のような相談先があります。

- 司法書士や弁護士

- 自治体

- 民間企業

それぞれの特徴や、対応可能な依頼内容を確認していきましょう。

司法書士や弁護士

身寄りがない高齢者が、日常の生活費や財産など経済的なことを相談をする場合は、司法書士や弁護士といった、法的な知識を持つ専門家がおすすめです。

成年後見制度や任意後見制度などを利用する際には、家庭裁判所を通じた手続きが必要となるため、事前に相談しておくと安心でしょう。

また、債務や遺言に基づいた遺贈などの手続きを進める際には、家庭裁判所が弁護士を選任するのが一般的です。司法書士も、法律に基づいた手続きの代行を行うことが可能です。

ただし、弁護士や司法書士ならだれでも良いわけではありません。身寄りがない高齢者の相談を得意とする専門家を選ぶと良いでしょう。

自治体

自治体が行っている、身寄りがない高齢者を対象とした相談サービスを利用するのもひとつの方法です。近年、身寄りがない高齢者が増加していることを受け、終活を支援する自治体は増加傾向にあります。

自治体が主体の「地域包括支援センター」では、介護・保健・福祉の3つの専門職が一丸となって、介護予防や福祉サービスなど幅広い支援を行っています。また、高齢者向け総合相談窓口などの無料の問い合わせ先を設けている自治体も多く、さまざまな相談が可能です。

ほかにも、社会福祉協議会と連携し、身元保証や介護保険サービスの手続き代行、葬儀や納骨などをパッケージ化している自治体もあります。

身寄りがない高齢者が相談先に迷ったときは、自治体の福祉事務所や福祉課、地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。

民間企業

民間企業やNPO法では、身寄りがない高齢者向けに独自のサービスを提供しています。主なサービスとして、以下のものが挙げられます。

- 身元保証

- 生活サポート

- 入院や通院サポート

- 財産管理

- 任意後見人の受託

- 死後の事務手続き

自身の状況や希望と照らし合わせたうえで、適切なサービスを選びましょう。

身寄りがない高齢者に寄りそうサービス「みもとら」

東京ガスと業務提携している株式会社ファミトラが提供する「みもとら」は、身寄りがない高齢者に寄り添い、不安や悩みを解消できるようサポートする身元保証サービスです。

入院や施設への入居に必要な身元保証だけでなく、医療契約や介護契約の手続き支援や緊急時のかけつけまで幅広いケースに対応しています。

引用:みもとら

また、日常の安否確認や生活全般のサポートも行っているため、孤立しがちな老後生活も安心して過ごせます。さらに、亡くなった後の葬儀や契約の解除、納骨に至るまでサポートが可能です。

身寄りがない高齢者で、身元保証をはじめとした老後の暮らしに不安がある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

身寄りがないケースでよくある疑問

ここからは、身寄りがない高齢者に関する、よくある質問に回答していきます。疑問や不安の解決に役立ててください。

身寄りがなく保証人を頼める人がいない場合はどうすればいいですか?

身寄りがなく入院や介護施設への入所などで書類の身元保証人欄に名前が書けない場合には、以下の対処法があります。

- 民間の身元保証会社を利用する

- 自治体の地域包括支援センターに相談する

成年後見制度は、財産管理を目的としている制度であるため、身元保証には適していません。地域包括支援センターへの相談も可能ですが、民間の身元保証会社なら、老後に向けた柔軟な対応が可能です。

「みもとら」では、身元保証を基本契約としており、明確な費用で柔軟な対応が特徴です。身寄りがなく保証人で困ったときは、「みもとら」の無料相談を活用して、専門家からのアドバイスを参考にしましょう。

身寄りがないと賃貸契約はできませんか?

身寄りがない場合でも、賃貸契約を結べる可能性はあります。しかし実際には、家賃滞納や孤独死などのさまざまなリスクを理由に、賃貸契約で保証人を求められることが多いです。

身寄りがない高齢者は、身元保証会社を利用すると、賃貸契約や入院などの際に身元保証を付けることが可能です。また、地域包括支援センターを利用すると、さまざまな専門家による問題解決のための支援を受けられます。

身寄りがない場合でも生活保護は受けられますか?

身寄りがない高齢者でも、地域の社会福祉事務所で手続きし、申請条件を満たしていれば生活保護を受給できます。ただし、生活保護を受けるための要件として、以下の4つを満たす必要があります。

- 預貯金や売却できる不動産などの資産がない

- 働くことが難しい

- 年金や他の制度で給付を受けることができない

- 親族からの援助を受けられない

身寄りがない高齢者の場合、親族からの援助に関する要件は満たしているため、資産や収入の有無が審査のポイントとなるでしょう。

まとめ

身寄りがない高齢者は年々増加傾向にあり、入院や介護施設への入所、財産や契約手続き、さらには死後の対応まであらゆる場面で大きなリスクを伴います。判断能力の低下や、孤立による孤独死のリスクも高まるため、早めの備えが必要です。

これらのリスクを解決し安心して暮らすためには、任意後見制度や財産管理委任契約、見守りサービス、死後事務委任契約など、目的に応じた制度やサービスを活用することが大切です。

東京ガスと業務提携している株式会社ファミトラのサービス「みもとら」では、身寄りがない方へ、入院や施設入居時の身元保証をはじめ、医療契約や介護契約の手続き支援、死亡・退去時の身柄引き取りなど、包括的な身元保証サービスを提供しています。

身寄りがなく孤独な老後への不安や悩みがある方は、「みもとら」の無料相談で、不安を軽減してください。

(※1)出典元:総務省 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として-結果報告書

(※2)出典元:e-Gov 法令検索 民法

お金

お金